Il notevole incremento demografico e urbanistico degli ultimi decenni ha determinato la necessità di prevedere un programma di monitoraggio dettagliato nel campo geologico ed ambientale delle zone urbane; in tale contesto il monitoraggio delle deformazioni rappresenta una problematica di grandissima rilevanza.

La particolarità dell'area di interesse e la sensibilità del contesto hanno portato allo sviluppo di metodi investigativi il meno possibile invasivi, in alternativa alle metodologie geodetiche classiche che prevedono un contatto diretto con l'area di studio.

Le tecniche di telerilevamento ed analisi delle deformazioni del suolo mediante l'uso di sistemi radar ad apertura sintetica (SAR) in aree urbane, sono sicuramente tra quelle con un minore impatto ambientale, poiché le misure si effettuano mediante l'impiego di sensori remoti installati su piattaforme spaziali. Tali tecniche, denominate di interferometria differenziale SAR (DIFSAR), permettono di generare con precisione centimetrica/millimetrica mappe di deformazione di una zona di interesse a partire dai dati telerilevati acquisiti in tempi diversi.

Una particolare tecnica DIFSAR è stata sviluppata presso l'IREA di Napoli nell'ambito delle attività sul telerilevamento attivo a microonde; tale tecnica, denominata Small BAseline Subsets (SBAS), ha l'obiettivo di preservare le caratteristiche di ampia copertura tipiche dei sistemi di immagini satellitari ma anche di incrementare il numero di punti su cui fornire una misura affidabile della deformazione. La tecnica SBAS, già utilizzata con successo per lo studio di deformazioni su larga scala dei Campi Flegrei e del Vesuvio, è stata modificata al fine di applicarla all'analisi di deformazioni a piccola scala come quelle cui possono essere soggetti edifici o strutture urbane. Essa consiste nell'utilizzare i dati a piena risoluzione spaziale (circa dieci metri) per individuare i punti che manifestano una deformazione residua rispetto a quella media della zona. La deformazione misurata può essere attribuita a strutture coerenti all'interno della cella di risoluzione (quali strutture antropogeniche) che sono soggette a movimento diverso da quello di insieme del terreno.

L'utilizzo di questa tecnica diventa quindi particolarmente importante in ambito urbano poiché si riescono a monitorare singole strutture. Un passo importante dell'attività di ricerca è consistito nella integrazione dei dati SAR in un sistema informativo geografico (GIS). Ciò consente di rendere queste informazioni accessibili in modo più immediato.

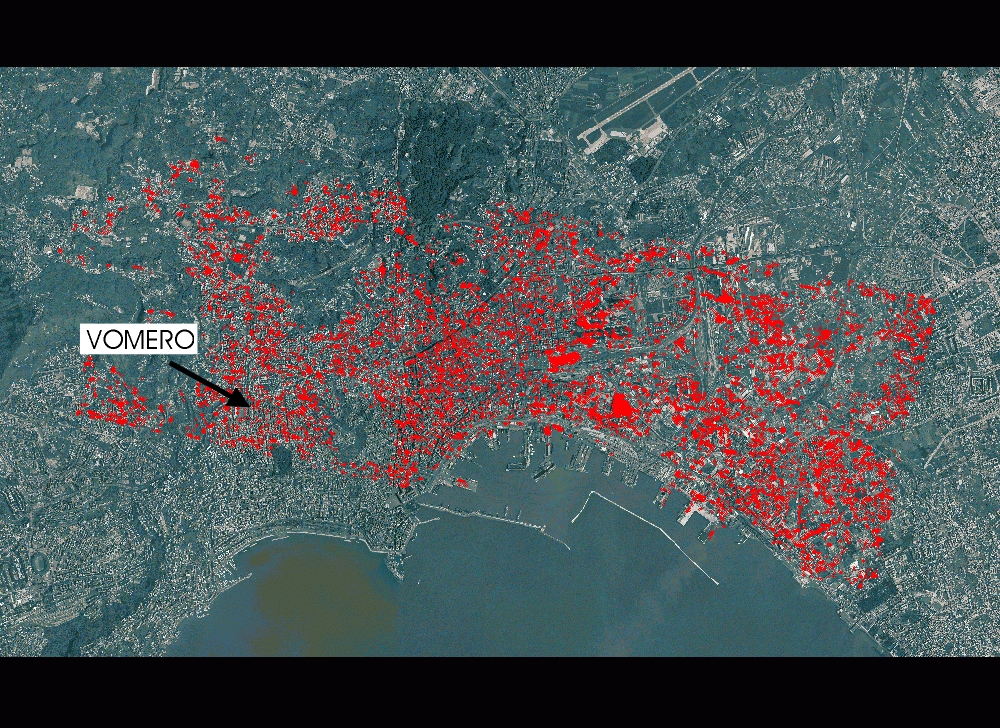

La sperimentazione è stata effettuata utilizzando 55 immagini comprendenti l'area di Napoli, acquisite dai satelliti ERS dell'ESA nel periodo 1992-2001. L'immagine SAR complessiva è mostrata in figura 1 dove è stata evidenziata l'area di studio. Nella figura 2 è stata rappresentata la sovrapposizione tra i punti monitorabili dal radar e una ortofoto a colori dell'area.

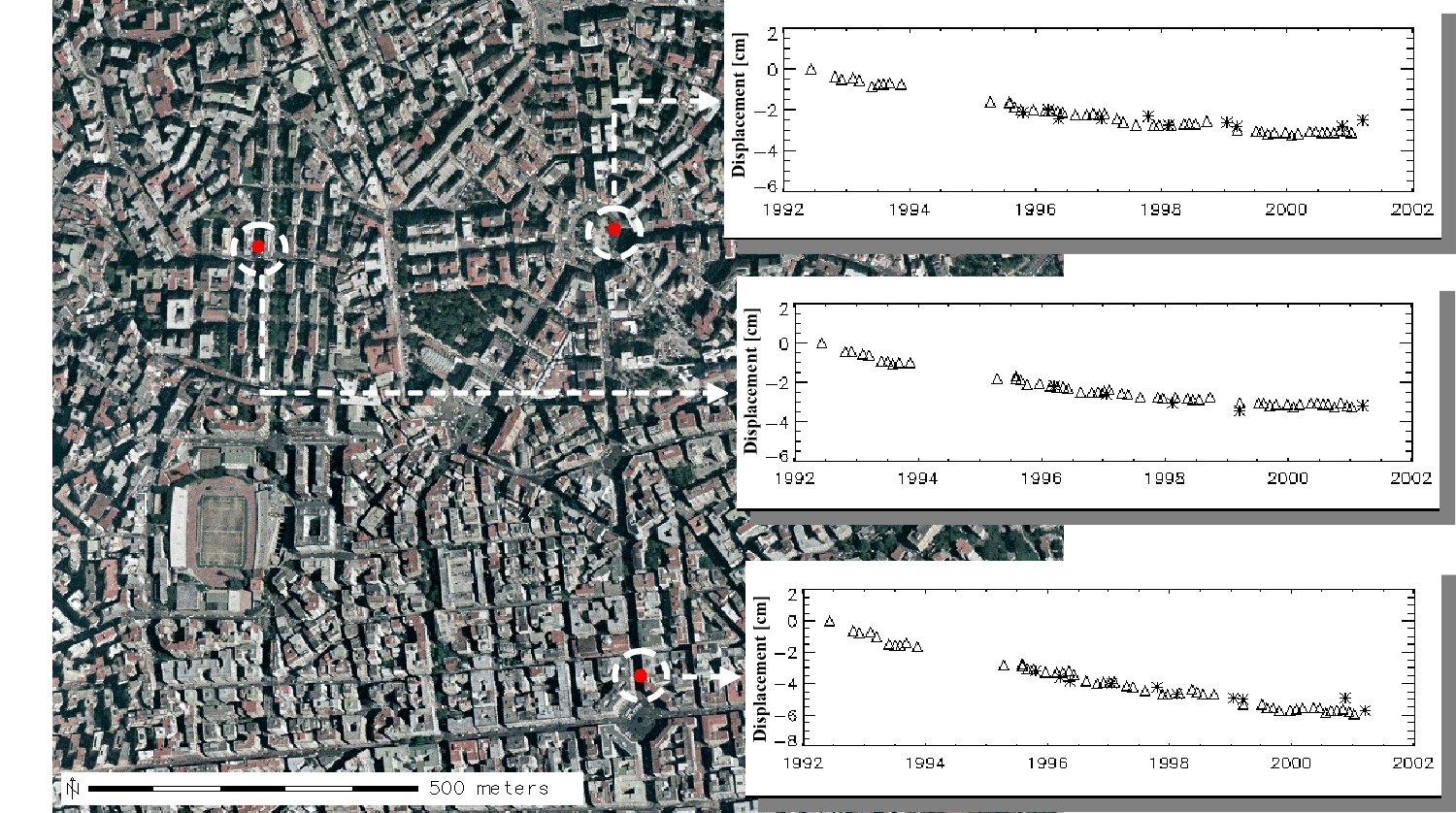

Sono stati in particolare confrontati i dati SAR con le misure di livellazione geometrica di tre strutture nell'area del Vomero. L'accordo tra la deformazione complessiva rilevata dal SAR e le misure di livellazione è ottimo, come è mostrato in figura 3.

E' evidente la valenza delle applicazioni integrate SAR/GIS in un contesto di monitoraggio delle aree urbane e le implicazioni nell'ambito della Protezione Civile.

Immagini: