L'uso di sostanze colorate, usate per una migliore rappresentazione della realtà attraverso le arti figurative, ha radici lontanissime. Già l'uomo primitivo ricercava e faceva un rudimentale uso del colore (le prime pitture rupestri sono datate al paleolitico superiore), uso che si è perfezionato con l'incremento delle conoscenze e l'esperienza. Sostanze colorate di differente natura e provenienza sono state utilizzate nel corso dei millenni per decorare oggetti di qualunque tipo: dalle anfore ai manufatti in vetro, dai manoscritti medievali agli affreschi. Tuttavia indipendentemente dal substrato un colorante è sempre un oggetto strutturalmente complesso: a seconda delle esigenze coloristiche, infatti, una miscela pittorica potrà essere costituita da un solo pigmento o da una mescolanza di pigmenti e probabilmente leganti. Da qui la necessità di avvalorarsi di una tecnica particolarmente sensibile, la cui specificità permetta di distinguere uno o più pigmenti all'interno di una stessa miscela. L'uso di metodologie spettroscopiche ha trovato nel settore dei beni culturali un fertile campo di applicazione; la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali, rappresenta infatti uno strumento prezioso per risalire alle tecniche artistiche del passato, valutare la provenienza degli oggetti, la tecnologia di produzione ed eventualmente l'area di approviggionamento delle materie. Sebbene difficilmente nell'ambito di studi connessi a problematiche di interesse archeologico una sola metodica sperimentale può risultare risolutiva riteniamo che la microspettroscopia Raman la tecnica che maggiormente riesce a dare delle risposte sufficientemente chiare senza l'uso di altre analisi incrociate.

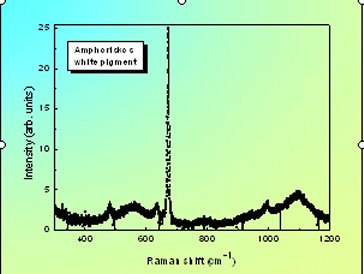

Di una sepoltura della seconda metà del III d.C. presso S. Marco D'Alunzio (ME), è stato esaminato un amphoryskos in pasta vitrea usato al tempo come contenitore per profumo. L'oggetto, rappresentato nella figura 1, è realizzato in vetro di colorazione blu e reca decorazioni sovradipinte di colore giallo e bianco. Lo scopo era quello di identificare i cromofori utilizzati nella realizzazione delle decorazioni esterne e nella realizzazione della colorazione azzurra della matrice vetrosa dello stesso amphoryskos. La decorazione gialla, ad occhio nudo abbastanza omogenea, all'analisi attraverso il microscopio presenta in realtà una forte disomogeneità. Questo ha indotto ad ipotizzare che il colore giallo non sia da attribuire ad un unico pigmento, ma ad una mescolanza (giallo e bianco). L'analisi micro-spettroscopica Raman è stata condotta eseguendo una mappatura sulla zona gialla per evidenziare le diverse sostanze responsabili del colore. Lo spettro mostrato mette in evidenza la presenza di ossido di piombo attraverso l'identificazione della banda caratteristica centrata a 480 cm-1, misto ad ossido di antimonio che ne attenua la tonalità. La banda decorativa bianca appare più omogenea al microscopio, circostanza confermata dall'analisi spettrale che evidenzia la presenza di ossido di antimonio attraverso il picco a 670 cm-1. Questa analisi si inserisce ed è parte di un contesto più ampio di indagine che ha come scopo la caratterizzazione non solo dei pigmenti usati per realizzare la decorazione di cui qui si è discusso, ma è volta ad individuare le tecniche di fabbricazione delle paste vitree da oggetti diversi, anche tessere musive, provenienti dalla stessa area di scavo, e coevi dell'oggetto analizzato.

Vedi anche:

Immagini: