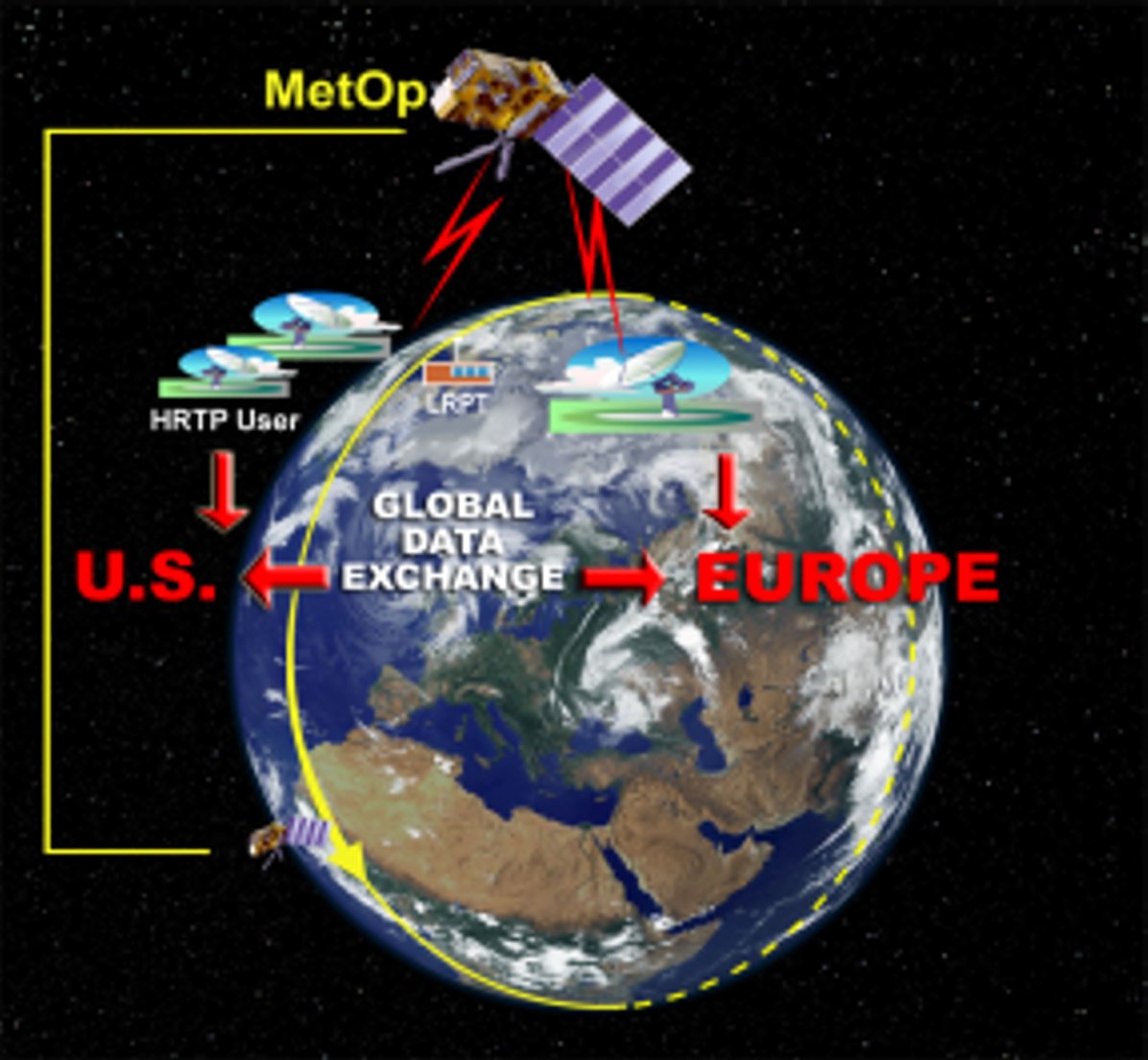

"I satelliti stanno invadendo i nostri cieli". Questa frase a prima vista

potrebbe rappresentare solo un luogo comune; in effetti riassume una

poderosa realtà che permea (in modo talvolta inquietante) la vita

quotidiana di ciascuno e che coinvolge sia i paesi fortemente

industrializzati, sia quelli che aspirano a diventarlo. Il motivo cardine

è che il satellite risulta lo strumento più a basso costo in grado

di "fotografare" o "informare" l'intero globo terrestre (incluso oceani,

aree isolate, poli e quant'altro di più impervio si possa immaginare sul

pianeta; vedi Figura 1).

Una delle applicazioni più importanti del satellite è l'osservazione di

parametri geofisici terrestri, quali la temperatura ed il contenuto di

acqua lungo la colonna atmosferica: la loro misura accurata è considerata

uno strumento importante per migliorare ed estendere nel tempo

l'affidabilità delle previsioni meteorologiche, attualmente limitata a

circa 3 giorni. Il nodo cruciale delle applicazioni satellitari è che per

sua definizione il satellite non è in grado di effettuare misure DIRETTE

di molte grandezze geofisiche (per esempio non è possibile estendere dal

satellite fino alla superficie terrestre un filo lungo il quale un

ipotetico termometro registri la temperatura). Risulta necessario allora

ricorrere a misure INDIRETTE delle grandezze: si misurano cioè da

satellite altri parametri da cui le grandezze geofisiche richieste

dipendano e da essi si cerca di conoscere il valore delle grandezze

geofisiche. Dal punto di vista matematico si dice che si risolve un

problema INVERSO (per inciso, l'ordine invertito dei caratteri del titolo

testimonia il tipo di problema matematico).

L'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' è impegnato da

diversi anni nella risoluzione di tale problema in una collaborazione che

vede coinvolti il Dipartimento di Ingegneria e Fisica Ambientale

dell'Università della Basilicata e l'Istituto per le Metodologie di

Analisi Ambientale del CNR su progetti finanziati o sponsorizzati dalle

principali Agenzie Spaziali Internazionali (l'Agenzia Spaziale Italiana,

l'Agenzia Spaziale Europea, l'Organizzazione Europea per lo sfruttamento

dei satelliti meteorologici, l'Agenzia Spaziale Giapponese).

Lo strumento posto su satellite è l'interferometro di Michelson, che

misura la trasformata (coseno) di Fourier della radianza emessa dalla

Terra, che a sua volta dipende dai parametri geofisici cercati. Il modello

matematico che descrive l'intero fenomeno è costituito dall'equazione di

trasferimento radiativo in atmosfera, il cui problema inverso è stato il

principale oggetto delle ricerche. Una particolare formulazione del

modello che riduce al minimo le approssimazioni numeriche e lo sviluppo di

metodi efficienti ed accurati per la risoluzione numerica hanno portato

allo sviluppo di un codice di calcolo accurato e sufficientemente veloce

(in Figura 3 è mostrato il logo del modello di trasferimento radiativo

diretto veloce).

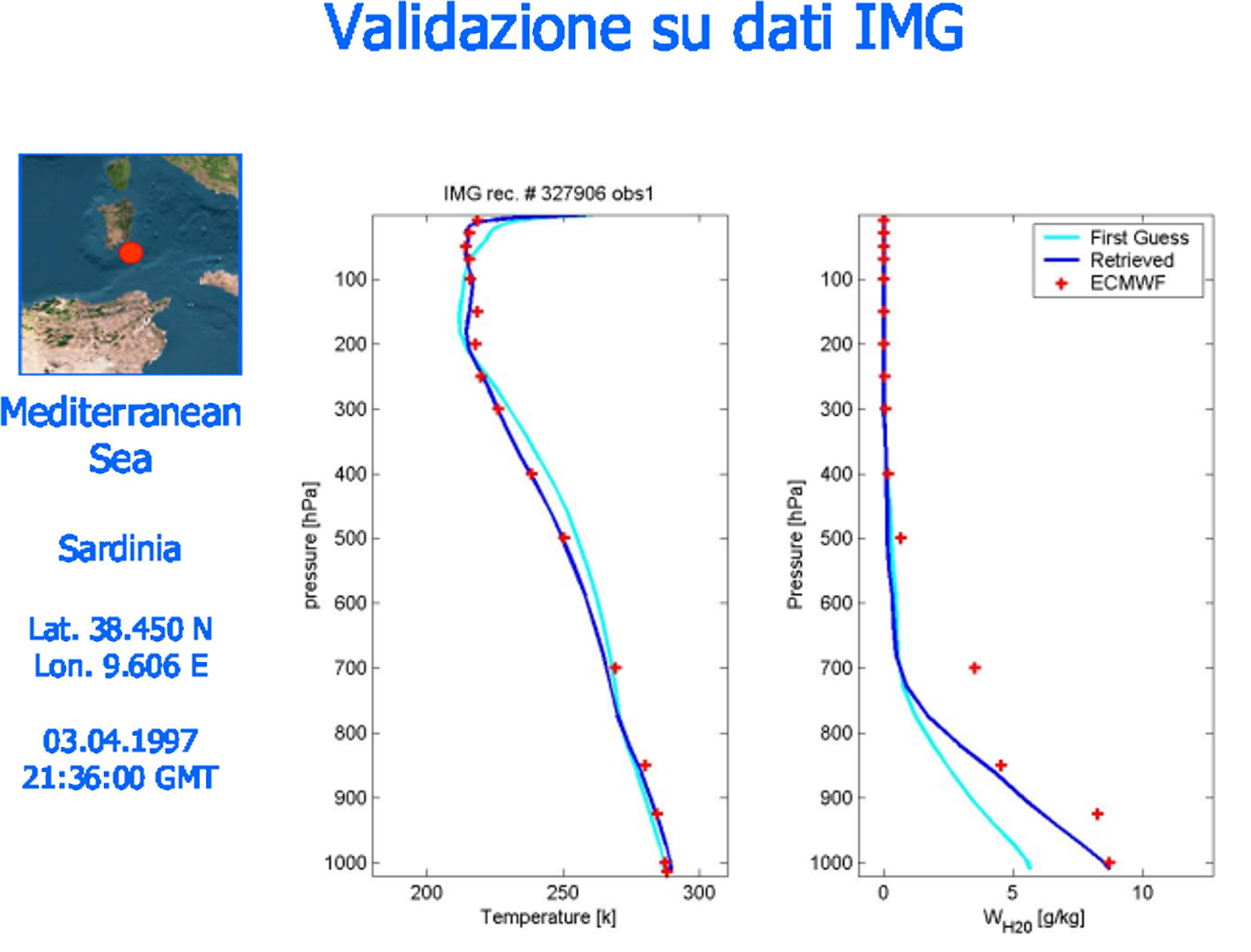

Il metodo è stato validato con successo sui dati misurati

dall'interferometro IMG dell'Agenzia Spaziale Giapponese (vedi Figura 2) e

costituisce il riferimento per la progettazione di interferometri di nuova

generazione, quale lo IASI, inizialmente sviluppato dall'industria e dalla

ricerca italiana ed in seguito divenuto progetto internazionale.

Immagini: